„Ulrike Meinhof als Lehrerin […], das geht nicht.“

„Wir Schüler wissen, was wir an fortschrittlichen Lehrern haben: Demokratische Lehrinhalte und Mitbestimmung im Unterricht. Genau gegen diese fortschrittlichen Lehrer […] richtet sich das Berufsverbot. […] Wir brauchen Lehrer, die uns demokratisch erziehen! Dazu gehören linke Sozialdemokraten ebenso wie Kommunisten.“

Am 28. Januar 1972 fassten die Ministerpräsidenten der Länder zusammen mit Bundeskanzler Willy Brandt einen Beschluss, der die Bundesrepublik gut ein Jahrzehnt beschäftigen sollte: Die „Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst“, besser bekannt als „Radikalenerlass“ oder „Extremistenbeschluss“, sollten potenzielle „Verfassungsfeinde“ vom öffentlichen Dienst fernhalten.[1] Wer zu Zweifeln Anlass bot, sich „jederzeit für die freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ einzusetzen, erfüllte demnach nicht die Voraussetzung für eine Beamtenlaufbahn. Fortan wurden alle Bewerber:innen für den öffentlichen Dienst verdachtsunabhängig überprüft – bis Ende der 1980er Jahre etwa 3,5 Millionen Personen. Nach jetzigem Kenntnisstand kam es zu 11.000 Verfahren, über 1.500 Personen wurden nicht eingestellt oder entlassen (; ). Der Radikalenbeschluss[2] richtete sich formell gegen alle „Extremisten“, zielte aber fast ausnahmslos auf Mitglieder der 1968 gegründeten Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) sowie der sich zu Beginn der 1970er Jahre formierenden marxistisch-leninistischen „K-Gruppen“. An den Universitäten zählten Lehramtsstudiengänge zu den Hochburgen kommunistischer Studierender, sodass vor allem „junge 68er:innen“ im Erziehungsbereich ins Visier der Behörden gerieten .

Der Beschluss war kein genuin bildungspolitisches Instrument. Doch die drohende Indoktrination einer ganzen Generation durch an den Universitäten radikalisierte Lehrkräfte auf ihrem „Marsch durch die Institutionen“ des Bildungswesens war das politische Argument zur Rechtfertigung des Beschlusses. Bildung und Erziehung waren zentrale Felder des gesellschaftlichen Aufbruchs um 1968 gewesen, nun wurden die Klassenzimmer der Bundesrepublik als „Schulfront“ zum Ort affektiver Mobilisierung im Kalten Krieg (; ). Als Konsequenz gab es im Bildungsbereich die mit Abstand meisten Betroffenen, insbesondere an den Schulen – in Niedersachsen machten (angehende) Lehrer:innen 80 Prozent aller Fälle aus (; ).

Der Radikalenbeschluss, so die These dieses Beitrags, traf damit überwiegend jene, die das Projekt einer umfassenden Demokratisierung des Bildungswesens verfolgten. Darüber hinaus entfaltete er disziplinierende Effekte, die auf den gesamten Lehrkörper zielten, nicht nur auf die direkt von Berufsverboten Betroffenen. Daneben lassen sich aber auch aktivierende Effekte beobachten, wenn etwa Eltern mit zunehmender Selbstverständlichkeit Einfluss auf den schulischen Alltag zu nehmen versuchten.

Bildungsreformen „von unten“

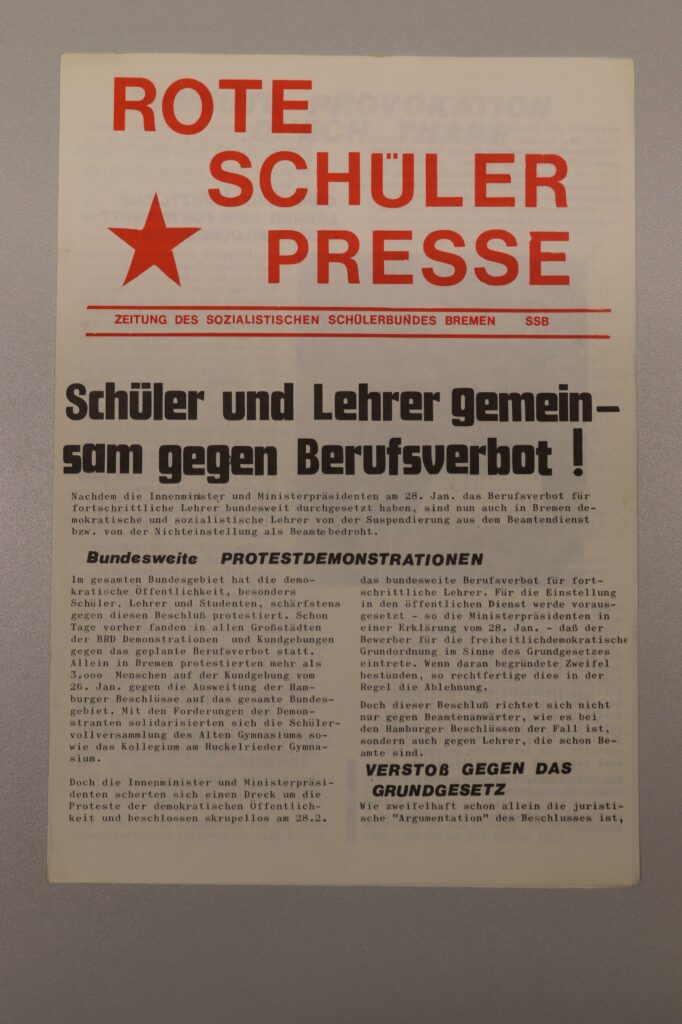

Bereits 1971 war in Hamburg die Lehrerin Heike Gohl wegen Unterstützung der DKP entlassen worden. Im selben Jahr und aus den gleichen Gründen verweigerte der Bremer Senat die Anstellung des Kommunikationswissenschaftlers Horst Holzer an der sich in der Gründungsphase befindenden Bremer Reformuniversität (; ). Schon früh wurde der Radikalenbeschluss daher auch unter bildungspolitischen Aspekten betrachtet und von reformorientierten Pädagog:innen scharf kritisiert. Auch die seit 1967 erheblich politisierte Schüler:innenschaft verstand den Beschluss als Angriff auf ihre Interessen (vgl. Abb. 4). Der Radikalenbeschluss, so die Befürchtung, bedrohte das Projekt einer umfassenden Bildungsreform, die seit den 1960er Jahren gefordert und zum Kernstück der sozialliberalen Regierungspolitik unter Willy Brandt erklärt worden war.

Dieser hatte in seiner Regierungserklärung 1969 die Bildungspolitik ins Zentrum seines Bemühens „mehr Demokratie zu wagen“ gestellt. Die Reformansätze waren vielgestaltig und keineswegs einheitlich . Sie reichten von einer rein quantitativen Bildungsexpansion über eine Verwissenschaftlichung der Bildung bis zu an emanzipatorischen Grundgedanken ausgerichteten Bemühungen um eine Reform der Lehrinhalte und -methoden. Doch zwischen 1971 und 1973 gerieten zentrale Reformprojekte deutlich ins Stocken. Die Ablösung des dreigliedrigen Schulsystems durch die Gesamtschule war weitgehend vom Tisch . Die ambitionierten Hessischen Rahmenrichtlinien für Deutsch und Gesellschaftskunde konnten nach heftigen politischen Auseinandersetzungen um ihren vermeintlich „marxistischen“ Charakter nicht durchgesetzt werden . Und die Wirtschaftskrise 1973 verengte auch die finanziellen Spielräume für bildungsreformerische Projekte . Damit verschob sich die Trägerschaft der Bildungsreformen von staatlichen Institutionen hin zu den einzelnen Lehrkräften. Der Radikalenbeschluss wurde im Kontext dieser Entwicklung als Mittel politischer Disziplinierung der im Bildungsbereich Tätigen kritisiert. Die Frage „Wie links dürfen Lehrer sein?“ gewann zunehmend an Brisanz .

Der Sprecher des Fachbereichs Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg, Hans Scheuerl, hatte 1972 trotz politischer Divergenzen Verständnis für die „Radikalisierung“ mancher Studierender geäußert. Es seien gerade die kommunistischen Studierenden seines Fachbereichs, die aus der theoretischen Arbeit im Studium praktisches Engagement, beispielsweise für gesellschaftliche „Randgruppen“, abzuleiten wünschten . Kommunistische Gruppe forderten strukturelle Veränderungen ein (z. B. Neuordnung der Lehrerbildung, Abschaffung von Noten und Schulstrafen, Streikrecht für Lehrer:innen) und trieben eigenständig die Reform der Unterrichtsinhalte voran. Der Sozialistische Lehrerbund (SLB) veröffentlichte ab 1971 in seiner „Reihe Roter Pauker“ Unterrichtseinheiten zu Themen wie „Lateinamerika“, „Arbeiterliteratur“, oder „Sexualerziehung“ in einer Auflagenhöhe von bis zu 25.000 Exemplaren. Der Kommunistische Bund Westdeutschland (KBW) forderte nicht nur plakativ die „Einheitsschule bis zum 18. Lebensjahr unter Kontrolle des Volkes“, sondern brachte auch Quellenhefte für den schulischen Unterricht heraus, etwa zur Geschichte der Bauernkriege. Und im „Bremer Kollektiv“ arbeiteten vorwiegend jüngere linksliberale, orthodox-kommunistische und maoistische Deutschlehrer:innen an einer Reform der Unterrichtsinhalte, etwa in der ab 1974 bei Diesterweg erscheinenden Reihe „Kritisches Lesen“.

Ungeachtet existierender politischer Differenzen war „Emanzipation“ in allen Ansätzen als „Schlüsselbegriff für die Verbindung von Erziehung und Gesellschaftsveränderung“ erkennbar. Dazu gehörte auch eine pädagogische Parteilichkeit für „das Proletariat“ in Gestalt sozial benachteiligter Schüler:innen. Diese in weiten Teilen der Erziehungswissenschaft unstrittigen Ansätze wurden von konservativer Seite als „Indoktrination“ gedeutet . Wie der Radikalenbeschluss die Auseinandersetzungen um Unterrichtsreformen veränderte, zeigt das folgende Beispiel aus Bremerhaven.

Die Individualisierung der Reformdebatte durch den Radikalenbeschluss

1972 führte der Referendar Frank Behrens für seine Abschlussprüfung eine Unterrichtseinheit zum Thema „Arbeit“ in einer dritten Klasse durch (das Folgende nach ). Die Schüler:innen besuchten Eltern an deren Arbeitsplätzen, interviewten streikende Arbeiterinnen und führten ein mehrtägiges Planspiel „Akkordarbeit“ durch. Hierbei fertigten sie Teller aus Ton an und verkauften diese anschließend, Behrens selbst fungierte als Unternehmer. Dass Behrens wesentlich mehr Anteil am Gewinn einbehalten hatte, erzürnte die Schüler:innen: „Am Beispiel des erlebten Betriebs versuchten die Schüler Möglichkeiten zu diskutieren, wie sie ohne Ausbeutung ihrer Arbeitskraft arbeiten könnten. Sie erkannten im Unternehmer das entscheidende Hindernis dafür“ . Die Darstellung der Unterrichtseinheit wurde als gutes Beispiel emanzipatorischer Erziehung sowohl in „betrifft: erziehung“ als auch als Monographie veröffentlicht (; ). Auch die Fachgutachter bewerteten die Abschlussarbeit mit „sehr gut“. Allerdings erhob der Prüfungsvorsitzende wegen der geforderten Sozialisation der Produktionsmittel Einspruch „aus verfassungsrechtlichen Bedenken“. Die Arbeit wurde auf „ungenügend“ herabgestuft, die Ausbildung galt damit als nicht bestanden.

Auf Anfrage der GEW fertigten führende Erziehungswissenschaftler und Bildungsreformer Gegengutachten an, die das Unterrichtskonzept verteidigten, darunter Klaus Mollenhauer, Wolfgang Klafki, Jürgen Zinnecker, Hans-Jochen Gamm und Rolf Schmiederer. Von Indoktrination könne keine Rede sein, das Urteil des Bremer Prüfungsamtes sei, so Zinnecker, ein „Affront“, da nun „die ohnehin schwankende Bereitschaft der Lehrerschaft, Träger der Schulreform zu sein, weiter geschwächt“ werde . Gerade weil die Demokratisierung der Schule maßgeblich an einzelnen Lehrkräften hing, kam diesem Einzelfall eine grundsätzliche Bedeutung zu, die die führenden Vertreter der sich als „kritisch“ verstehenden Erziehungswissenschaft alarmierte. Statt einer einzelnen Unterrichtseinheit schien das gesamte Bemühen um eine emanzipatorische Unterrichtsreform auf dem Prüfstand zu stehen.

Als das sich hinziehende Verfahren aus Behördensicht zu scheitern drohte, beschloss der Bremerhavener Magistrat 1975, die Entlassung des weiterhin unterrichtenden Behrens‘ aktiv zu betreiben. Als Begründung diente nun dessen Mitgliedschaft in der DKP, die Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten rückte in den Hintergrund. Durch den Radikalenbeschluss ließ sich die Debatte um Bildungsreformen auf die Ebene der individuellen Lehrkraft und ihrer politischen Organisierung verschieben. Damit verbunden war die Frage der Zuständigkeit: Wo sollte über Fragen von verfassungsgemäßer Bildung entschieden werden? In der Fachöffentlichkeit oder in der Verwaltung und vor Gerichten? Mit dem Radikalenbeschluss drohte sich die Auseinandersetzung zu letzteren zu verschieben. Landesregierungen konnten den Beschluss so auch nutzen, um stellvertretend an einzelnen Personen die Grenzen der Reformbereitschaft aufzuzeigen und selbst geschürte Reformerwartungen zu dämpfen.[3]

Aspekte kontinuierlicher Aktivierung und Disziplinierung

„Ständig ist man auf der hut, ausgewogenheit nachweisen zu können, wenn es um politische unterrichtsthemen geht. Zwar ist in der hauptschule die sache nie so gefährlich, weil die eltern meist nicht so genau den unterricht verfolgen und auch kaum zu aktivitäten neigen. […] Wenn etwas ‚marxistisches‘ an die tafel geschrieben wurde, so wische ich es vorm rausgehen wieder weg.“

Ein top-down-Modell von Disziplinierung vermag die Effekte des Radikalenbeschlusses allerdings nur bedingt zu erfassen, wie ein weiteres Beispiel aus Bremen zeigt. Während der Schleyer-Entführung im „Deutschen Herbst“ 1977 behandelte die junge Referendarin Christiane S. in einer Unterrichtseinheit mit dem Titel „Literatur gegen Gewalt“ das Gedicht „Die Anfrage“ des österreichisch-jüdischen Lyrikers Erich Fried (das Folgende nach ). In diesem wurde die Strafverfolgung der gefassten Mitglieder der RAF mit der mangelnden juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen konterkariert. Konservative Eltern intervenierten, informierten die lokale Presse und Vertreter der CDU, selbst die Bremer Bürgerschaft diskutierte den Fall. Der CDU-Bildungspolitiker (und spätere Kulturstaatsminister) Bernd Neumann wollte das Gedicht „lieber verbrannt sehen“.

Gerüchte über Verfassungsschützer an der Schule machten die Runde, woraufhin sich der Direktor an die Schulaufsicht wandte. Er versicherte, dass weder das Thema der Unterrichtseinheit noch die verwendeten Materialien verfassungsfeindlich seien. Mängel an der Unterrichtsgestaltung seien nicht politisch motiviert, sondern allein auf die Unerfahrenheit von Christiane S. zurückzuführen. Außerdem habe er eigenständig nicht nur das Konzept der Unterrichtseinheit kontrolliert, sondern auch das Klassenbuch und sogar die Hefte der Schüler:innen. Frau S. wurde angehalten, ihre Materialauswahl „ausgewogener“ zu gestalten und Texte von Fried und Brecht etwa durch den „Archipel Gulag“ zu ergänzen (und damit eine tendenzielle Gleichsetzung von Nationalsozialismus und Kommunismus vorzunehmen).

Der Vorgang ist nur vor dem Hintergrund der Debatte um „Radikale“ im öffentlichen Dienst verständlich; als noch nicht verbeamtete Studienassessorin befand sich Christiane S. in einer besonders vulnerablen Position. Der Radikalenbeschluss betraf nicht allein die Einstellungspraxis des öffentlichen Dienstes, sondern beeinflusste auch die alltägliche Schulpraxis. Als ein mögliches Resultat des Beschlusses scheint so neben der (Selbst-)Disziplinierung des Lehrkörpers die Politisierung des Schulunterrichts auf. Nicht – wie befürchtet – durch linke Lehrer:innen, sondern durch konservative Eltern. Ähnliche Versuche finden sich in den Quellen zuhauf. Die Anlässe umfassten Unterrichtsthemen (wie der Militärputsch in Chile), verwendete Materialien (z.B. Comics oder das Lied vom „Baggerführer Willibald“) oder einzelne Äußerungen im Unterricht – etwa zum Radikalenbeschluss.

In den allermeisten Fällen spielte die konkrete Unterrichtsgestaltung freilich überhaupt keine Rolle . Selbst solche Lehrer:innen, denen die Schulbehörde exzellente pädagogische Arbeit bescheinigte, sollten aus dem Schuldienst entfernt werden, wenn Zweifel an ihrer Verfassungstreue bestanden. Dies wird besonders deutlich in den Anhörungsgesprächen, in denen Fragen der Unterrichtsgestaltung explizit ausgeklammert wurden und stattdessen die politische Gesinnung überprüft werden sollte. Hier zeigte sich also ein eklatanter Widerspruch, da ja die befürchtete Indoktrination die Überwachung und Überprüfungen im Bildungsbereich überhaupt erst rechtfertigte. Um ein ergebnisoffenes Verfahren handelte es sich jedenfalls nur bedingt (; ).

Die undurchsichtige und je nach Bundesland unterschiedliche Verfahrenspraxis trug zu einer erheblichen Verunsicherung bei. Es war eben nicht erkennbar, welche Kriterien zu einer Nicht-Einstellung führen konnten und in welchem Ausmaß nicht nur der Verfassungsschutz, sondern auch Vorgesetzte, Kolleg:innen oder sogar Schüler:innen Informationen über Lehrkräfte sammelten, welche Rolle studentisches Engagement oder die Positionierung in Flügelkämpfen innerhalb der GEW spielte. Unisono beklagten Initiativen gegen die Berufsverbote ein Klima der Einschüchterung und Selbstzensur. Studienberater:innen berichteten 1978, dass insbesondere bei studentischen Abschlussarbeiten eine „Vorzensur“ stattfinde und als „marxistisch“ geltende Themen gemieden würden .

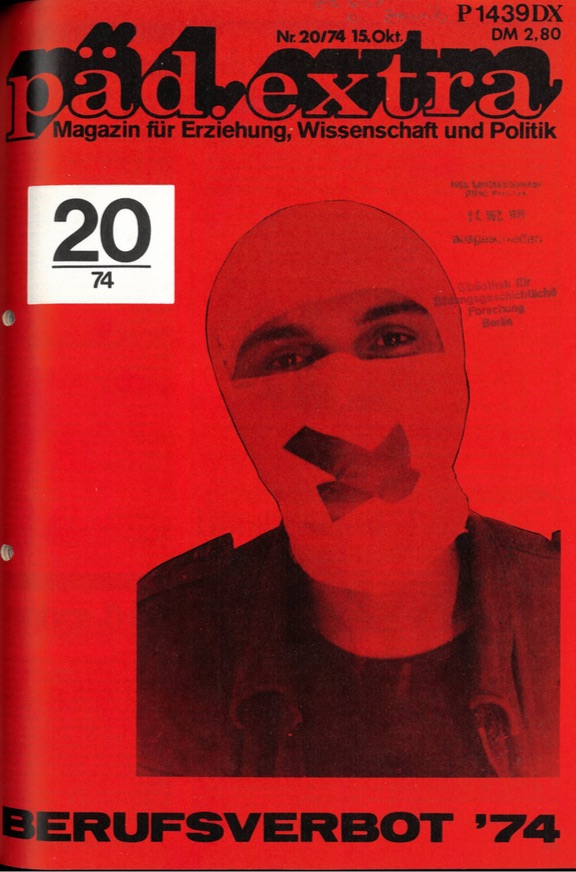

Auch wenn diese Aussagen quellenkritisch zu befragen sind, lässt sich festhalten, dass das Thema der Berufsverbote im pädagogischen Diskurs der 1970er Jahre omnipräsent war. Das bildungsreformerische Flaggschiff „betrifft: erziehung“ richtete 1974 eine Rubrik „Berufsverbote, Sanktionen“ mit kurzen Meldungen ein, da es mittlerweile „schier unmöglich [sei], jeden einzelnen Fall ausführlich darzustellen“. Die Zeitschrift „päd.extra“ nannte bereits in ihrer Nullnummer 1973 „Disziplinierungen bis hin zum Berufsverbot“ als Gründungsmotiv und zentrales Thema der Zeitschrift und veröffentlichte allein im Jahr 1974 49 Kurzmeldungen und 21 längere Beiträge (; ). Wer sich in den 1970er Jahren für Bildungsreformen interessierte, wurde zwangsläufig mit der Thematik der Berufsverbote konfrontiert.

Ende der 1970er Jahre nahm das öffentliche Interesse an der Thematik deutlich ab. Zwar wurden auch in den 1980er Jahren noch Berufsverbotsverfahren eingeleitet. Doch 1979 hatten die sozialdemokratisch regierten Länder die Regelanfrage eingestellt. Die K-Gruppen lösten sich um 1980 auf, gegen Mitglieder der neu entstehenden Alternativen und Grünen Listen wurde der Radikalenbeschluss nicht zur Anwendung gebracht. Und auch die Themenfelder einer sich als links verstehenden Pädagogik hatten sich verschoben, etwa zur gesellschaftlich anschlussfähigeren Friedenspädagogik.[4]

Fazit

Eine abschließende Beurteilung der Auswirkungen des Beschlusses kann diesen nicht isoliert betrachten, sondern muss andere Entwicklungen mit in den Blick nehmen. Dazu gehören die eingeschränkten finanziellen Spielräume für reformerische Experimente und die hohe Lehrerarbeitslosigkeit als Folgen der Wirtschaftskrise 1973, aber auch eine allgemeine Verschärfung der Arbeits- und Ausbildungssituation unter neoliberalen Vorzeichen, die als „dauernde Prüfungssituation“ und „permanente Kontrolle“ empfunden werden konnte (; ). Diese Mechanismen ergänzten die explizit politischen Disziplinierungsinstrumente und verweisen auf eine sozial- und subjektivierungshistorische Dimension des Themas.

Staatlichen Disziplinierungsbemühungen gegenüber stehen vielfältige aktivierende Effekte. So fühlte sich eine Hamburger Referendarin einerseits eingeschüchtert. „Aber durch die verschärfung der politischen situation, durch die zunahme der berufsverbote, merke ich, wie ich in meinem denken radikaler werde.“ Immer wieder zeichneten Lehrer:innen Unterschriftenlisten für betroffene Kolleg:innen (etwa im Fall Behrens), auch lässt sich insgesamt kein Rückgang gewerkschaftlichen Engagements beobachten. Eltern nutzten den Diskurs um Radikale im öffentlichen Dienst, um Einfluss auf die Gestaltung von Schule einzufordern. Aber auch Schüler:innen verknüpften den Diskurs um „rote Lehrer“ mit eigenen Forderungen nach Mitbestimmung.

Auch in Bezug auf die Politisierung und Entpolitisierung von Bildung und Erziehung zeigt sich ein ambivalentes Bild. Wie der Fall Behrens exemplarisch zeigt, diente der Radikalenbeschluss dazu, die Debatte um Demokratisierung und Reformen zu entpolitisieren. Einerseits, indem bestimmte inhaltliche Positionen als „marxistisch“ disziplinarrechtlich verfolgt wurden, andererseits indem die Klärung dessen, was als legitimer Bestandteil des Diskurses gelten könne, Verwaltungen und Gerichten übertragen und damit einer gesellschaftlichen Debatte entzogen werden sollte. Der 1976 formulierte Beutelsbacher Konsens stellte in dieser Hinsicht den Versuch dar, die aufgeheizten Debatten zu befrieden. Auch hier hieß es, dass Schüler zur Vertretung eigener Interessen zu befähigen seien – allerdings unter Ausblendung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse, unter denen diese Interessenvertretung stattzufinden habe . Auch wenn die Abkehr von marxistischen Gesellschafts- und Bildungskonzepten unter dem Stichwort „Emanzipation“ vielfältige Gründe hatte, kann sie doch als einer der bedeutendsten Effekte des Radikalenbeschlusses gelten.

Auf der anderen Seite standen die Dauerpräsenz des Themas Berufsverbote sowie die Skandalisierung selbst einzelner Unterrichtseinheiten wie im Fall Christiane S. einer dauerhaften Entpolitisierung von Bildung entgegen, was sich nicht zuletzt an einer medialen Präsenz von Schule als politischem Raum zeigte, etwa in Alexander Kluges „Die Patriotin“ (1979). Statt von einer umfassenden Entpolitisierung etwa des Lehrkörpers auszugehen, liegt es näher, eine zunehmenden Distanzierung der „junge[n] Generation“ vom Staat zu vermuten . In Bezug auf den Bildungsbereich ließe sich dies dahingehend konkretisieren, dass sich Eltern, Schüler:innen und Lehrer:innen zunehmend enttäuscht von der Schulverwaltung als staatlicher Instanz abwandten.

Auch kommunistische Lehrkräfte hatten sich didaktisch maßgeblich „gen Westen“ orientiert und so zur weiteren Demokratisierung und Verwissenschaftlichung der Pädagogik beigetragen. Damit fügen sich die Ereignisse der 1970er Jahre in die Entwicklung der Erziehung im 20. Jahrhundert insgesamt ein, für die der Zweischritt aus Politisierung und Verwissenschaftlichung kennzeichnend war . Im Radikalenbeschluss und seiner Umsetzung konnten Ängste vor einem undemokratischen Kommunismus und vor einem Zuviel an Demokratie gebündelt werden. Er konnte zugleich disziplinierend und aktivierend, politisierend, entfremdend und radikalisierend wirken. Damit liegt er quer zu Deutungen der Dekaden nach „1968“ als Zeit umfassender Liberalisierung und entzieht sich, auch 50 Jahre später, einfachen Deutungen.

Anmerkungen

| ↑1 | Dieser Beitrag entstand im Rahmen des von der DFG geförderten Forschungsprojektes „Die streitende Demokratie. Auswirkungen des ‚Radikalenerlasses‘ auf Gesellschaft und Subjekte am Beispiel der Institution Schule, 1967-1989“ (Laufzeit: 11/2019 – 10/2022). |

|---|---|

| ↑2 | Mit den „Grundsätzen“ bekräftigten die Regierungen in Bund und Ländern lediglich ihre Interpretation geltenden Rechts. Um einen Erlass im juristischen Sinne – also einen Rechtsakt mit Gesetzeskraft – handelte es sich nicht. Zeitgenössische Forderungen nach einer Abschaffung des Radikalenerlasses liefen so ins Leere. Ich benutze daher im Folgenden den Begriff „Radikalenbeschluss“. |

| ↑3 | Es ist daher vielleicht kein Zufall, dass sozialdemokratisch regierte Länder wie Hamburg und Bremen als frühe Befürworter des Erlasses in Erscheinung traten. |

| ↑4 | So in der Bremer Lehrerzeitung: 1979 wurden „Auseinandersetzungen mit und Berichte über extremistische Gruppierungen u.ä.“ zum letzten Mal im Jahresregister angeführt. 1981 erschienen hier bereits 21 Beiträge zum Thema „Frieden“. Auch die Schulaufsicht war zunehmend mit der Thematik konfrontiert – etwa wegen Demonstrationen während der Schulzeit – verhielt sich aber deutlich weniger konfrontativ als ein Jahrzehnt zuvor. |