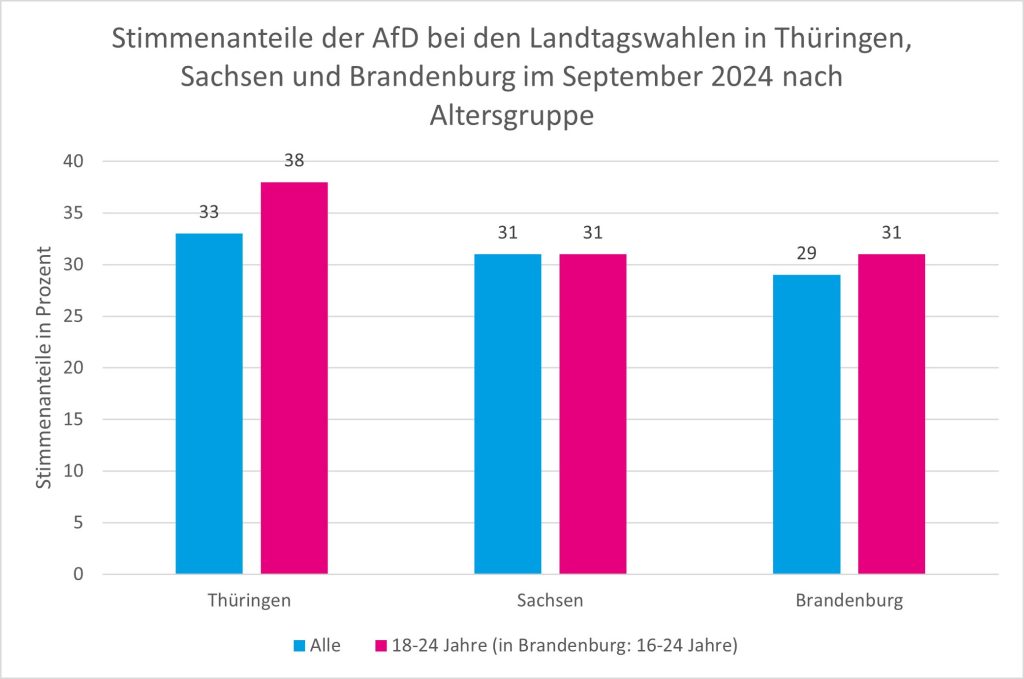

Eine Erkenntnis sorgte für Aufsehen nach der Bundestagswahl zu Beginn des Jahres 2025 und dem Superwahljahr 2024 mit der Europawahl sowie den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg: Ein hoher Anteil vor allem ostdeutscher Jungwähler gab seine Stimme der Partei Alternative für Deutschland (AfD). Also einer Partei, deren Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Zeitpunkt der Wahlen bereits vom Verfassungsschutz und von Rechtsexpert:innen als gesichert rechtsextrem und als Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eingestuft wurden . Allein bei der thüringischen Landtagswahl stimmten 38 Prozent der 18- bis 24-jährigen Wähler:innen für die AfD (vgl. auch Abb. 1).

Abb. 1: Stimmenanteile der AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September 2024; Quelle: statista 2025; Infratest dimap; Thüringen: 19.527 Befragte (ab 18 Jahre); Sachsen: 20.389 Befragte (ab 18 Jahre); Brandenburg 21.059 Befragte (ab 16 Jahre); eigene Darstellung.

Auf der Suche nach Gründen und Lösungsansätzen rückte auch die Forderung von Wissenschaftler:innen nach mehr und anderer Demokratie-Bildung in den Vordergrund (; ). So schaffe es etwa die politische Bildung an Schulen nicht in ausreichendem Maße, demokratische Werte und Handlungen zu fördern. Hier sei die Politik und insbesondere die für die Schulbildung verantwortliche Landespolitik gefordert, neue und bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Zuvor räumten bereits hochrangige CDU-Politiker ein, dass die politische Bildung vernachlässigt wurde. So äußerte sich am Ende seiner Amtszeit Stanislaw Tillich, der von 2008 bis 2017 sächsischer Ministerpräsident für die CDU war, selbstkritisch hinsichtlich der populistischen Entwicklungen in seinem Bundesland: „Heute denke ich: Wir haben uns in Sachsen zu wenig um die politische Bildung gekümmert“ . Damit stellte er indirekt die oft zitierte Aussage des langjährigen sächsischen CDU-Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf infrage, der nach den Erfolgen der NPD bei den Kommunalwahlen im Jahr 2000 erklärte: „Die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus“ . Auch Marco Wanderwitz räumte während seiner Zeit als christdemokratischer Ostbeauftragter nach Wahlerfolgen der AfD in Ostdeutschland im Jahr 2021 und mit Blick auf die lange Regierungsverantwortung der CDU in verschiedenen ostdeutschen Bundesländern ein: „Es wurde zu wenig in politische Bildung investiert, ein Stück weit weggesehen, wenn es zu rechtsextremen Übergriffen gekommen ist“ . Zuvor löste er eine Debatte aus, indem er über ostdeutsche AfD-Wähler:innen sagte: „Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form diktatursozialisiert sind, dass sie auch nach dreißig Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind“ . Diese Einschätzung wurde teilweise stark kritisiert, etwa von dem Soziologen Steffen Mau, der eher eine „veränderungserschöpfte Gesellschaft“ wahrnahm, in der die Menschen „zum Teil der Demokratie abhandengekommen [sind]“ .

Aber ist das tatsächlich so? Hat die CDU zu wenig für die politische Bildung getan oder trifft das auch auf andere Regierungsparteien zu? Und beschränkt sich ein parteipolitischer Einfluss auf die politische Bildung nur auf die ostdeutschen Bundesländer oder gab es in der Geschichte der Bundesrepublik auch in westdeutschen Regionen ähnliche Entwicklungen?

Das Untersuchungsdesign

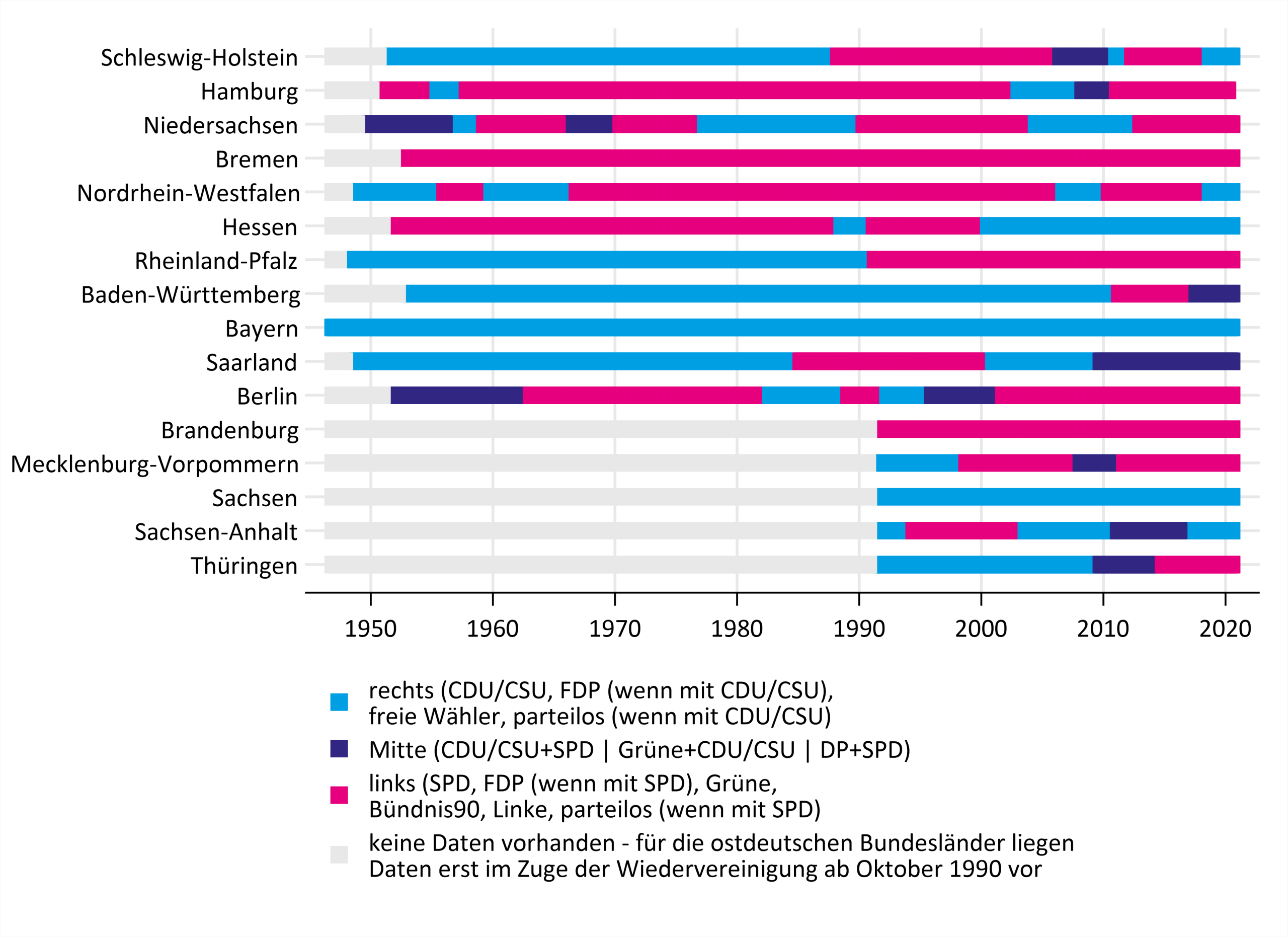

Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir drei Datenquellen genutzt (vgl. ausführlich zum Vorgehen und zu den Ergebnissen ). Erstens haben wir bildungshistorische Studien, bildungspolitische Primärquellen sowie historische Zeitungsartikel herangezogen, um die Entwicklung und die politischen Debatten zur Bedeutung des Unterrichtsfaches politische Bildung im schulischen Kontext nachzuvollziehen (z.B. ). Zweitens erfassten und analysierten wir die Relevanz politischer Bildung in den Bundesländern seit 1949 anhand der Stundentafeln. Diese geben die bildungspolitischen Vorgaben zur Verteilung der Unterrichtszeit auf Fächer und Lernbereiche wieder (siehe auch ; zu Schulbüchern der politischen Bildung siehe ). Im Fokus standen dabei die verbindlich vorgesehenen Wochenstunden für das Fach der politischen Bildung in der Sekundarstufe I über alle Schulformen hinweg (Klassenstufe fünf bis einschließlich Klassenstufe 10; die Bezeichnungen für das Fach variieren zwischen den Bundesländern und über die Zeit). Die Datengrundlage umfasst sämtliche Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum von 1949 bis 2019; die ostdeutschen Bundesländer wurden ab dem Zeitpunkt der Wiedervereinigung einbezogen. Drittens nutzten wir den Datensatz von Irmert et al. , der die Parteizugehörigkeit der jeweiligen Ministerpräsident:innen und Kultusminister:innen aller Bundesländer zwischen 1950 und 2020 dokumentiert. Dabei haben wir die parteipolitischen Konstellationen entsprechend einem politikwissenschaftlichen Klassifikationsschema den Kategorien ‚rechts‘, ‚Mitte‘ und ‚links‘ zugeordnet (vgl. hierzu vertiefend Abb. 2 und ).

Abb. 2: Kategorisierung der Parteikonstellation Ministerpräsident:in und Kultusminister:in, Datenbasis: , Berechnung und Darstellung: .

Entwicklungen des Politikunterrichts in der Bundesrepublik

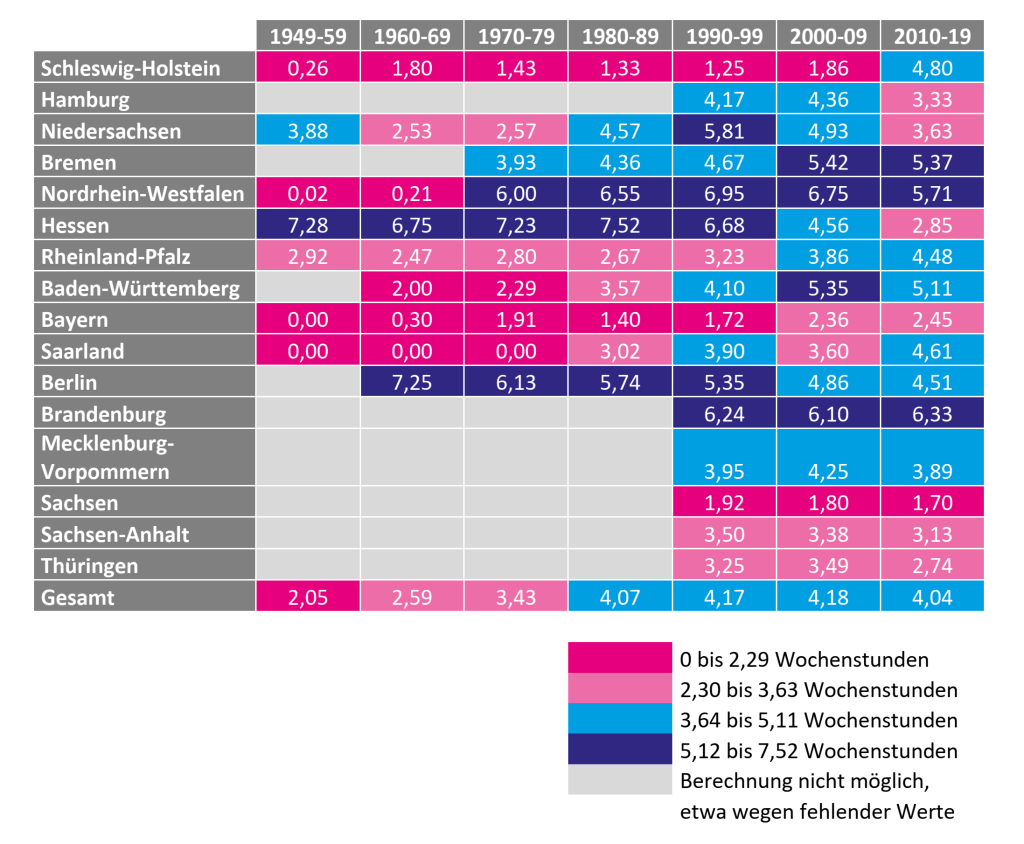

Zunächst ein paar ausgewählte Beschreibungen der übergreifenden Entwicklung des Faches der politischen Bildung, die an dieser Stelle noch die uns interessierenden Fragen nach den parteispezifischen Einflüssen aussparen: Unsere Analysen zeigen insgesamt, dass das Fach seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 eine wechselhafte Geschichte aufweist (vgl. auch Tab. 1).

Tab. 1: Durchschnitt der Summenwerte der Wochenstunden in politischer Bildung an allen Schulformen von Klasse 5 bis 10 je Zehnschuljahresintervall in den 16 Bundesländern. Quelle: .

So war direkt nach Kriegsende nicht unbedingt mit einer erfolgreichen Verankerung des Fachs im schulischen Fächerkanon zu rechnen. Trotz anfänglich intensiver Bemühungen insbesondere der US-Amerikaner, politische Bildung als eigenes Unterrichtsfach in den westdeutschen Besatzungszonen mit dem Ziel einer Demokratisierung der vom Nationalsozialismus geprägten deutschen Bevölkerung zu etablieren, scheiterte zunächst eine breite Einführung. Bestimmend war in dieser Zeit stattdessen der Ansatz des Unterrichtsprinzips, nach welchem politische Bildung als Querschnittthema in anderen Schulfächern mitvermittelt werden sollte. Umso überraschender ist es dann, dass bis Ende der 1960er Jahre politische Bildung in den meisten (westdeutschen) Bundesländern in der Sekundarstufe I im Rahmen eines eigenen Faches oder zumindest als Teil eines sogenannten Integrationsfach eingeführt wurde. Entscheidend für diese Entwicklung war eine Welle von etwa 700 Hakenkreuzschmierereien, darunter auf der Kölner Synagoge, zum Jahreswechsel 1959/60 . Als Reaktion darauf und aus Angst vor einem Wiedererstarken nationalsozialistischer Kräfte beschlossen die Bundesländer eine Stärkung der politischen Bildung in der Schule, unter anderem in Form eines eigenen Unterrichtsfaches.

In der Folgezeit etablierte sich das Fach der politischen Bildung in der Sekundarstufe I. Unsere Analysen zeigen, dass sich die verpflichtend vorgesehene Unterrichtszeit für das Fach von den 1950er bis in die 1990er Jahre von durchschnittlich 2,05 auf 4,17 Wochenstunden in der Sekundarstufe I verdoppelte (rechnerisch von 0,33 auf 0,66 Wochenstunden pro Klassenstufe; allerdings variiert über die Zeit und die Bundesländer die Klassenstufe, in der das erste Mal Unterricht im Fach der politischen Bildung stattfinden soll). Vor allem in den 1970er Jahren kam es mit Blick auf die Unterrichtszeit zu einem Ausbau des Unterrichtsfaches. Mit Blick auf die Quellenlage scheint dieser Anstieg auch mit linken Protest- und Reformbewegungen in Verbindung zu stehen. Spätestens in dieser Phase erhielt die politische Bildung die Zuschreibung einer Feuerwehrfunktion . Auf gesellschaftliche Krisen würden demnach Politik und weitere Entscheidungs- und Interessenvertreter:innen mit mehr und anderer politischer Bildung reagieren .

Ob und inwieweit die politische Bildung in den ostdeutschen Bundesländern nach dem Mauerfall ebenfalls eine demokratiestützende Funktion mit Blick auf spezifisch ostdeutsche Herausforderungen einnehmen sollte und konnte, ist bislang nur in Ansätzen erforscht (z.B. ). So vertritt Giesecke die These, dass in der politischen Bildung ein radikaler Institutionentransfer von West- nach Ostdeutschland stattfand, ohne dass eigene ostdeutsche Entwicklungspfade berücksichtigt wurden (zu der kurzen Phase eigener ostdeutscher Reformpläne für das Fach Gesellschaftskunde direkt nach der Wende siehe ; zur These eines radikalen Institutionenstransfers und einer nachholenden Modernisierung siehe auch ). Unsere Analysen der Unterrichtszeit stützen zunächst diese Betrachtung. So zeigt sich in den ostdeutschen Bundesländern seit den 1990er Jahren eine hohe Stabilität in der Wochenstundenanzahl für den Politikunterricht, was Folge einer wenig konflikthaft ausgeprägten Diskurs- und Reformlandschaft sein kann. Diese Deutung eines fremdbestimmten Prozesses und der inhärente „Vorwurf einer Kolonialisierung des Ostens“ vernachlässigt jedoch mindestens zwei Entwicklungen: Erstens verkennt sie die enormen Herausforderungen, vor denen ostdeutsche Akteur:innen beim institutionellen Aufbau der politischen Bildung standen. So weist Biskupek am Beispiel Thüringens darauf hin, dass die dortige Lehrplankommission für das Fach Sozialkunde unter dem hohen Transformationsdruck sowie angesichts mangelnder Erfahrung, fehlender Unterstützungsstrukturen und Alternativkonzepte pragmatisch und freiwillig auf westdeutsche Vorbilder zurückgriff. Zweitens können durch diese Sichtweise selbstbestimmte Anpassungsprozesse in den ostdeutschen Bundesländern unterbeleuchtet bleiben, die sich in Abgrenzung zu oder entlang institutioneller Praktiken aus DDR-Zeiten vollzogen haben (siehe dazu allgemein ; mit Blick auf die Schulstruktur ). So stellen etwa Erhardt und Schluß fest, dass in den sächsischen Lehrplänen des Faches Gemeinschaftskunde in den 1990er Jahren eine starke affirmative Betonung des kapitalistischen Gesellschaftsmodells zu erkennen ist, während kritisch-reflexive Inhalte weitgehend ausgeblendet wurden – offenbar als bewusste Abgrenzung zur marxistisch-leninistischen Staatsbürgerkunde der DDR.

Parteikonstellationen und Politikunterricht – historische Verhältnisbestimmungen

Nun aber zum Kern unserer Betrachtung hinsichtlich des Einflusses von Parteikonstellationen auf das Unterrichtsfach der politischen Bildung: So zeigen unsere Analysen neben den beschriebenen übergreifenden Wegmarken, dass die Entwicklung der Wochenstundenzahl für politische Bildung in der Sekundarstufe I seit der Gründung der Bundesrepublik große Unterschiede zwischen den Bundesländern aufweist – sowohl in zeitlicher als auch in politischer Hinsicht (vgl. auch Tab. 1 und Abb. 2).

So legt zunächst eine einfache Gegenüberstellung von den für politische Bildung vorgesehenen Wochenstunden sowie von SPD- oder CDU-geführten Landesregierungen nahe, dass schulrechtliche Regelungen durch parteipolitische Unterschiede geprägt sind. Während in den 1950er Jahren politische Bildung etwa in Hessen (SPD-regiert; durchschnittlich 7,28 Wochenstunden) und Niedersachsen (abgesehen vom Intermezzo der rechtsgerichteten Deutschen Partei von 1955 bis 1959 SPD-regiert; durchschnittlich 3,88 Wochenstunden) fest etabliert war, spielte sie in Bayern (CSU-regiert; keine festen Wochenstunden), Schleswig-Holstein (ab 1951 von der CDU regiert; durchschnittlich 0,26 Wochenstunden), Nordrhein-Westfalen (mehrheitlich CDU-regiert; durchschnittlich 0,02 Wochenstunden) und dem Saarland (CDU-regiert; keine festen Wochenstunden) kaum eine Rolle. Nur im CDU-regierten Rheinland-Pfalz war Politikunterricht in den 1950er Jahren bereits fester Bestandteil der Stundentafel (durchschnittlich 2,92 Wochenstunden).

Weitere Hinweise darauf, dass in CDU/CSU-regierten Bundesländern politische Bildung eine geringere Rolle als in SPD-regierten Bundesländern spielt(e), bietet die Betrachtung der folgenden Jahrzehnte. Auffällig sind Veränderungen bei der Unterrichtszeit für politische Bildung im Zusammenhang von Regierungswechseln. So fällt etwa in Nordrhein-Westfalen der starke Anstieg von durchschnittlich 0,21 Wochenstunden in den 1960er Jahren auf durchschnittlich rund 6 Wochenstunden ab den 1970er Jahren mit dem Wechsel von der bis dahin langjährigen CDU-geführten Landesregierung zu einer SPD-geführten Landesregierung im Jahre 1967 zusammen. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Saarland, wo es unter den CDU-Regierungen bis in den frühen 1980er Jahren nur wenig politische Bildung gab und es dann unter den neuen SPD-geführten Landesregierungen bis Mitte der 1990er Jahre zu einem deutlichen Anstieg kam. Auch in Rheinland-Pfalz kann der schrittweise Anstieg der Unterrichtszeit für politische Bildung von durchschnittlich 2,67 Wochenstunden in den 1980er Jahren hin zu durchschnittlich 3,86 Wochenstunden in den 2000er Jahren mit den SPD-geführten Landesregierungen ab den 1990er Jahre in Verbindung gebracht werden.

Im Umkehrschluss scheint in Hessen ein schrittweiser Stundenrückgang in politischer Bildung von durchschnittlich 6,68 Wochenstunden in den 1990er Jahren hin zu 2,85 Wochenstunden in den 2010er Jahren mit dem Regierungswechsel im Jahr 1999 von bis dahin langjährig SPD-geführten Landesregierungen hin zu CDU-geführten Landesregierungen zusammen zu hängen. Auch in den ostdeutschen Bundesländern finden sich Hinweise auf parteipolitische Unterschiede mit Blick auf die Unterrichtszeit für politische Bildung: So verzeichnet Brandenburg, das nach der Wiedervereinigung als einziges ostdeutsches Bundesland durchgängig von der SPD regiert wurde, die mit Abstand höchste Zahl an Wochenstunden im Fach politische Bildung (durchschnittlich rund 6 Wochenstunden). Im ausschließlich CDU-geführten Bundesland Sachsen waren dagegen durchschnittlich nur rund 2 Wochenstunden vorgesehen, was die eingangs zitierte Kritik des ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Tillich unterstreicht, wonach in Sachsen nur wenig für politische Bildung getan wurde.

Nur die Entwicklungen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Baden-Württemberg fügen sich nicht so recht in das bislang beschriebene Zusammenhangsmuster ein. So stieg etwa in Baden-Württemberg die Unterrichtszeit in politischer Bildung ab den 1980er Jahren von durchschnittlich 2,29 Wochenstunden (1970er Jahre) auf durchschnittlich 5,35 Wochenstunden (2000er Jahre) an – und dass, obwohl das Land in dieser Zeit durchgehend von der CDU regiert wurde. Ob dieser Anstieg möglicherweise im Zusammenhang mit dem Einzug der NPD Ende der 1960er Jahre oder den Wahlerfolgen der Republikaner in den 1990er Jahren steht, kann an dieser Stelle nur vermutet werden. In Niedersachen lassen sich für die Zeit vor den 1990er Jahren keine klaren Zusammenhangsmuster zwischen unterschiedlichen Regierungsparteien und der zunehmenden Unterrichtszeit für politische Bildung erkennen. Und in Schleswig-Holstein blieb ein Stundenanstieg in politischer Bildung nach dem Wechsel von einer CDU- zu einer SPD-Regierung Ende der 1980er Jahre aus.

Zufällige Muster oder direkte Zusammenhänge?

An dieser Stelle stellt sich die naheliegende Frage, ob die beobachteten deskriptiven Muster tatsächlich mit der parteipolitischen Zusammensetzung der Landesregierungen zusammenhängen – oder ob es sich lediglich um ein zufälliges Aufeinandertreffen voneinander unabhängiger Ereignisse handelt. Mit anderen Worten: Lässt sich ein konkreter Einfluss parteipolitischer Regierungskonstellationen auf die Anzahl der Wochenstunden für politische Bildung nachweisen? Für einen direkten Zusammenhang und gegen einen Zufall sprechen die von uns durchgeführten weitergehenden statistischen und zeithistorischen Analysen.

Zum einen haben wir zur statistischen Überprüfung mit Hilfe von OLS-Regressionsmodellen den Zusammenhang zwischen Regierungsparteien und der Anzahl der Wochenstunden in politischer Bildung geschätzt. Zusätzlich haben wir sogenannte Fixed-Effects-Regressionsmodelle genutzt. Sie erlauben weitergehende Hinweise zur Richtung des Zusammenhangs. Um Veränderungen im Zeitumfang für politische Bildung den „richtigen“ Reformparteien zurechnen zu können, haben wir zudem sogenannte lag-Variablen in die Schätzungen einbezogen. Dadurch wird berücksichtigt, dass politische Reformen oft zeitverzögert wirken können. Es zeigt sich: In Ländern mit Mitte- oder linksgerichteten Regierungskonstellationen ist der Wochenstundenumfang in der Sekundarstufe I im Durchschnitt um 0,6 bis 0,8 Wochenstunden höher als in konservativ regierten Ländern. Besonders deutlich zeigt sich der Zusammenhang für nichtgymnasiale Schulformen, die vor allem sozial benachteiligte Gruppen erreichen. Die Schätzungen lassen erkennen, dass sich der Stundenumfang in politischer Bildung meist zwei bis vier Jahre nach einem Regierungswechsel verändert. Auffällig ist, dass der parteipolitische Einfluss bis in die späten 1990er Jahre deutlich sichtbar ist, danach aber schwächer wird – vermutlich infolge des bildungspolitischen Umbruchs nach dem PISA-Schock. Insgesamt machen die statistischen Analysen deutlich: War die SPD während des betrachteten Zeitraums an einer Regierungskoalition beteiligt, zeigte sich einerseits ein insgesamt höherer Stundenumfang im Fach politische Bildung, andererseits ließ sich nach einem Regierungswechsel unter SPD-Beteiligung häufig ein Anstieg der Stunden beobachten. Im Gegensatz dazu waren CDU/CSU-geführte Regierungen ohne SPD-Beteiligung im Durchschnitt mit einem geringeren Stundenumfang verbunden; nach einem Regierungswechsel hin zu einer solchen Regierungskonstellation kam es tendenziell zu einer Reduktion der Stunden.

Neben diesen statistischen Analysen haben wir zum anderen auch auf Basis von zeithistorischen Quellen und Aufarbeitungen in den Blick genommen, ob es einen parteipolitischen Einfluss auf politische Bildung gab und welche Gründe dafür eine Rolle gespielt haben. Die Dokumente legen nahe, dass vor allem die Ereignisse in den späten 1960er und 1970er Jahren zu parteipolitischen Unterschieden beitrugen. So erlebte die politische Bildung eine zunehmende Politisierung, als mit der sozialliberalen Koalition ab 1969 die CDU/CSU erstmals in die Opposition ging. So kam es nach der Wahlniederlage der CDU/CSU auf Bundesebene zu einer Polarisierung zwischen SPD-FDP-geführten A-Ländern und CDU/CSU-geführten B-Ländern, in der politische Bildung zum Spielball zwischen progressiven und konservativen Lagern und zum Austragungsort ideologischer Konflikte wurde. So trieben auf der einen Seite nach Wagner sozialliberale Landesregierungen, wie etwa Nordrhein-Westfalen im Jahr 1973, die Einführung und den Ausbau des Politikunterrichts mit den Zielen voran, sowohl Demokratisierungsprozesse unter den Vorzeichen von Kritik, Selbstbestimmung und Emanzipation zu fördern als auch die Schüler- und Studentenprotestbewegungen jener Zeit in institutionalisierte Bahnen der parlamentarischen Demokratie zu lenken. Auf der anderen Seite betrachtete nach Gagel die CDU die inhaltliche Ausrichtung der politischen Bildung in den 1970er Jahren zunehmend als Mittel zur Rückgewinnung politischer Macht. Ziel war es, die sozialliberalen Regierungen als Unterstützerin linker Bewegungen und der RAF zu delegitimieren. Der politische Richtungsstreit entzündete sich dabei an der Frage, ob politische Bildung eher auf Systemveränderung oder auf Stabilisierung zielen solle – bzw. ob sie Emanzipation oder Rationalität fördern müsse . In der Folge unterschieden sich nach Gagel die Lehrpläne und Schulbücher zu politischer Bildung zwischen den Bundesländern bis in die späten 1980er Jahre deutlich in Inhalt und Ausrichtung.

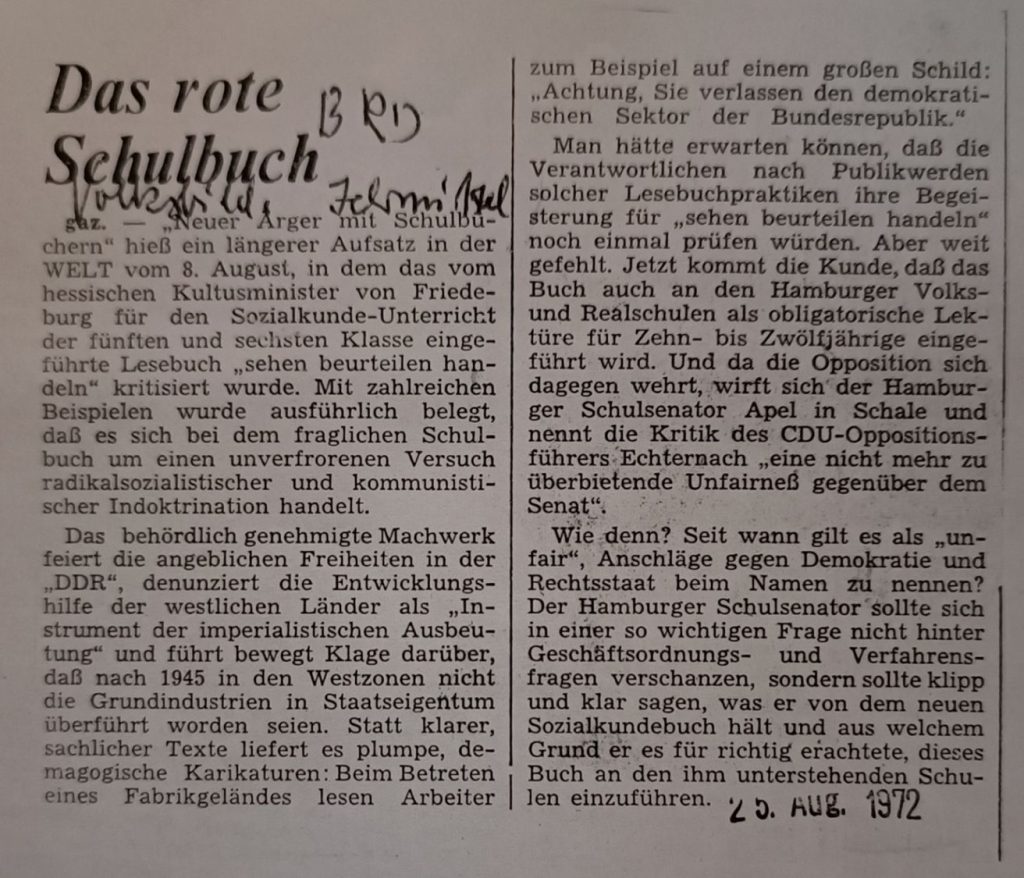

Besonders Hessen war ab 1972 Austragungsort der parteipolitischen Richtungskämpfe (für Nordrhein-Westfalen siehe auch ). Anlass waren die ersten beiden Auflagen des Schulbuchs „sehen – beurteilen – handeln“ sowie die Rahmenrichtlinien für Gesellschaftslehre, die stark auf die Kritische Theorie zurückgriffen. Im Zentrum der darauffolgenden Auseinandersetzungen stand der damals verantwortliche hessische SPD-Kultusminister Ludwig von Friedeburg, der zuvor bei Theodor W. Adorno habilitierte und vor seinem Amtsantritt das Frankfurter Institut für Sozialforschung – Heimstätte der Kritischen Theorie in Deutschland – als Direktor leitete. Über ihn sagte später der von 1999 bis 2010 amtierende CDU-Ministerpräsident Roland Koch: „Ludwig von Friedeburg hat der CDU in Hessen wahrscheinlich mehr neue Mitglieder zugeführt als jeder andere“ . Über das Schulbuch und die Rahmenrichtlinien hieß es etwa von Seiten der CDU und der konservativen Presselandschaft: „Das rote Schulbuch“ (; siehe auch Abb. 3); „ein Lehrbuch des Klassenkampfes“ und „der marxistischen Indoktrination“ (hessischer CDU-Politiker Walter-Wallmann, zitiert nach ; ); „Wer hat recht, Marx oder der Papst?“ ; „Sind Unternehmer Ausbeuter?“ .

Abb. 3: Das rote Schulbuch, vom 25. August 1972.

Der Streit mündete in den Beutelsbacher Konsens von 1976, der im fachdidaktischen Diskurs als Reaktion auf diese Konflikte entstand und auch schrittweise die politische Kontroverse um politische Bildung befriedete . Er bildet bis heute den Rahmen für die politische Bildung. Er betont das Überwältigungsverbot, die Beachtung kontroverser Positionen in Wissenschaft und Politik im Unterricht und die Schülerorientierung . In den letzten Jahren wird der Konsens jedoch im Zusammenhang mit dem zunehmenden Rechtsradikalismus und Populismus als erweiterungs- und überarbeitungsbedürftig kritisiert (z.B. ). Insgesamt liefert auch eine zeithistorische Analyse Hinweise auf klare parteipolitisch bedingte Unterschiede zwischen den Bundesländern bis mindestens Ende der 1980er Jahre, gleichwohl sie in dieser Betrachtung eher inhaltlich-konzeptioneller Natur waren.

Fazit

Was lässt sich nun mit Blick auf die am Anfang des Beitrags aufgeworfenen Fragen feststellen? Hat die CDU in den ostdeutschen Bundesländern zu wenig für die politische Bildung getan? Und: Gilt dies nur für Ostdeutschland? Dazu können wir in seltener Klarheit zeigen, dass das Fach der politischen Bildung unter CDU-geführten Landesregierungen ohne SPD-Beteiligung vor allem bis Ende der 1990er Jahre tatsächlich einen schlechteren Stand hatte, zumindest was den Stundenumfang betrifft. Zugespitzt formuliert entschied die politische Farbe der Landesregierung mit darüber, in welchem Ausmaß in einem Bundesland Kinder und Jugendliche durch die Schule bei ihrer politischen Sozialisation unterstützt werden sollten. Dies war jedoch nicht ein genuin „ostdeutsches Problem“, sondern galt auch und vor allem für westdeutsche Bundesländer. So scheint es im Zuge der Wiedervereinigung nicht nur zu einem Import des westdeutschen Modells, sondern auch der unterschiedlichen Präferenzen der Parteien für das Schulfach der politischen Bildung von West- nach Ostdeutschland gekommen zu sein. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in den ostdeutschen Ländern direkt nach der Wiedervereinigung ernstzunehmende alternative Entwürfe sowie unterstützende demokratische und zivilgesellschaftliche Strukturen für die Umsetzung eines „eigenen“ Politikunterrichts mit liberal-demokratischer Ausrichtung weitgehend fehlten (für eine übergreifende gesellschaftsbezogene Analyse siehe auch ). Diese Entwicklungen können dazu beigetragen haben, dass die DDR-Zeit und die gravierenden Folgen des Systemwechsels nach dem Ende der DDR nicht hinreichend aufgearbeitet werden konnten und sich in Ostdeutschland teilweise eine stärkere Hinwendung zur antidemokratischen AfD zeigt. Wie belastbar diese These letztlich ist, ist unseres Wissens bisher noch weitgehend unbearbeitet und sollte Gegenstand weiterer Forschung sein – hier wäre auch der Einfluss des Geschichtsunterrichts sowie weiterer Formen der schulischen Demokratieerziehung zu untersuchen. Entscheidend ist dabei die Frage, ob mehr Lernzeit oder andere Konzepte der politischen Bildung in den ostdeutschen Schulen die Erfolge der AfD hätten verhindern oder zumindest schmälern können. Dies ist aber nicht so ohne Weiteres zu untersuchen und erfordert komplexe Forschungsdesigns. Allerdings lassen sowohl die Wahlerfolge der AfD in Brandenburg – einem überwiegend SPD-regierten Bundesland mit einer vergleichsweise hohen Stundenzahl für politische Bildung – als auch die internationale Studienlage mit ihren gemischten Befunden zu den Wirkungen der politischen Bildung gewisse Zweifel daran zu, ob politische Bildung tatsächlich eine Feuerwehrfunktion für gesellschaftliche Schieflagen einnehmen kann .